第一章:萌芽期(1990-2000)——象牙塔里的自发创作

上世纪90年代,中国高校校园文化开始复苏,大学生情景短剧在这一时期悄然萌芽。最初的短剧多为模仿经典小品或改编名著片段,表演场地局限于学校礼堂或教室,内容以反映校园生活和青春困惑为主。

第三章:爆发期(2011-2020)——新媒体时代的狂欢

智能手机和社交媒体的普及彻底改变了大学生情景短剧的生态。短视频平台的崛起为创作者提供了前所未有的展示机会,也使内容生产呈现出"短平快"的特点。

第二章:成长期(2001-2010)——从校园走向社会的桥梁

进入21世纪,随着DV设备的普及和网络视频平台兴起,大学生情景短剧开始突破校园围墙,走向更广阔的舞台。这一时期的特点是题材多元化、制作专业化和社会影响力扩大化。

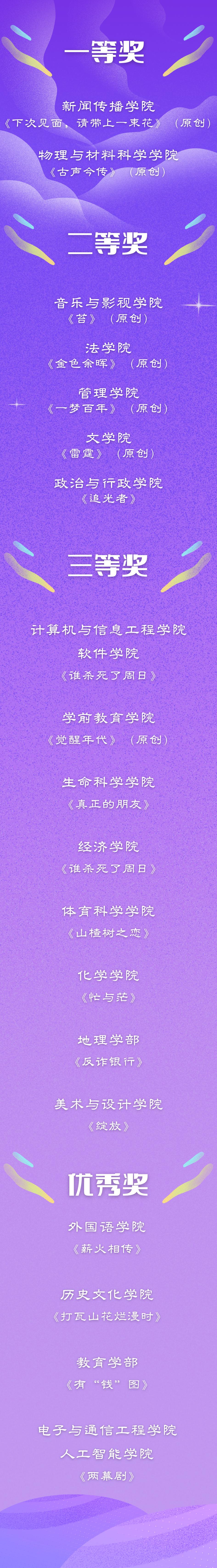

第四章:多元发展期(2021至今)——专业与业余的边界模糊

当前阶段,大学生情景短剧呈现出前所未有的多元化态势。一方面,专业院校的作品已达到准行业水准;另一方面,普通高校的创作更加注重个性表达。AI技术和虚拟拍摄的引入,更使创作手段发生了革命性变化。

资深点评人观点

@校园文化观察者李铭: "这篇文章系统梳理了大学生情景短剧三十年的发展脉络,特别是对各个时期代表作品的分析很有见地。如果能补充一些具体创作团队的故事会更生动。"

@戏剧研究博士王雅: "作者准确把握了短剧从娱乐工具到文化载体的转变过程,但对女性创作者在这一历史中的贡献着墨较少,这是可以完善的方向。"

@新媒体专家张昊: "推荐历史的视角很新颖,将技术变革与内容演进结合起来分析很有说服力。建议增加数据支撑,比如各时期作品数量、传播范围等统计。"

@青年导演陈树: "作为亲历者,我认为文章还原了不同时期的创作氛围。期待后续能深入探讨短剧对专业影视行业的人才输送作用。"

推荐历史亮点:

推荐历史新趋势:

推荐历史现象级作品:

推荐历史转折点:

大学生情景短剧推荐历史是一部青春创意与社会变迁交织的生动教材,它记录了几代年轻人的思考与表达,也折射出中国高等教育的文化生态演变。未来,这段历史还将继续书写,而每一次点击、每一场演出、每一个会心微笑,都是这部活历史最好的注脚。

- 1993年,北京大学"五四剧社"创作的《宿舍夜话》成为有记载的最早大学生原创情景短剧

- 1996年起,全国大学生艺术展演开始设立戏剧类奖项,推动短剧创作规范化

- 1999年,清华大学学生创作的《四年的距离》首次将毕业季情感搬上短剧舞台

这一时期的作品虽然制作粗糙,但因其真实反映大学生活而深受同龄人喜爱,为后来的发展奠定了基础。

- 2003年,中国传媒大学学生作品《新闻联播之校园版》在优酷网获得百万点击,开创网络传播先河

- 2006年,首届全国大学生情景短剧大赛举办,标志着这一形式获得官方认可

- 2008年汶川地震后,多所高校联合创作的《震不垮的青春》巡回演出,展现短剧的社会价值

特别值得一提的是,这一时期涌现出许多后来成为影视行业骨干的创作者,他们将在校期间的短剧经验带入了专业领域。

- 2012年,《学霸与学渣》系列在B站爆红,开创校园情景短剧IP化先河

- 2015年,武汉大学《樱花城堡的日常》成为首部点击破亿的大学生短剧

- 2018年,"00后"大学生创作的《辅导员的烦恼》因精准刻画师生关系引发热议

这一时期,专业制作团队开始介入校园短剧创作,商业赞助成为常态,内容也从单纯娱乐转向对社会现象的思考与批判。

- 元宇宙概念下的虚拟校园短剧实验

- 跨校联合创作的"云端短剧"模式

- 将传统文化与现代校园生活结合的新国风短剧

值得注意的是,随着观众审美水平的提高,单纯搞笑的短剧已难以满足需求,深度与娱乐性的平衡成为创作者面临的新挑战。

大学生情景短剧推荐历史:从校园笑料到文化现象的演变之路

开篇:那些年,我们一起追过的校园短剧

"Action!"随着导演一声令下,简陋的宿舍走廊瞬间变成了舞台,几个穿着校服的大学生开始了他们的表演。这看似普通的场景,却是中国大学生情景短剧发展史上无数经典诞生的瞬间。从最初校园文艺汇演的自娱自乐,到如今成为网络平台的热门内容,大学生情景短剧走过了怎样一条不平凡的"推荐历史"之路?让我们一起揭开这段充满青春记忆与文化创新的历史篇章。

相关问答